-

한국 건축사 13. 온돌의 건축적 원리 - 바닥 난방이 건축에 미친 영향한국 건축사 2025. 8. 25. 07:57

한국의 전통 주거 문화를 상징하는 온돌은 단순한 난방 장치가 아니라 건축 구조와 생활 방식, 나아가 사회적 관계까지 형성한 핵심적인 요소입니다. 차가운 겨울이 긴 한반도의 기후 조건 속에서 발전한 온돌은 에너지 효율성과 실내 쾌적성을 동시에 만족시킨 독창적인 난방 방식으로, 한국 건축사의 흐름을 이해하는 데 빼놓을 수 없는 주제입니다. 이 글에서는 온돌의 구조적 원리, 주거 공간 배치에 미친 영향, 생활 문화적 변화를 넘어 현대 건축에서의 계승까지 폭넓게 살펴보고, 풍부한 사례를 통해 온돌의 가치를 조명하겠습니다.

온돌의 구조와 건축적 원리

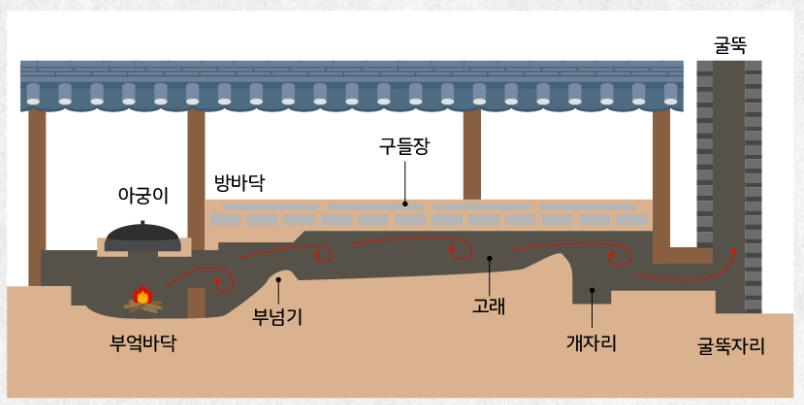

온돌의 기본 구조는 아궁이에서 불을 피우고, 그 열과 연기를 방의 바닥 아래로 흐르게 하는 것입니다. 불길이 직접 실내로 들어오지 않고, 바닥 아래의 연도를 따라 이동하면서 바닥에 열을 전달합니다. 바닥을 구성하는 구들장은 두꺼운 돌로 만들어져 축열 효과를 발휘하며, 불길이 지나간 후에도 오랫동안 따뜻함을 유지합니다. 이 방식은 다른 지역의 난방 기술과 비교했을 때 간접 난방의 효율성을 잘 보여줍니다.

특히 주목할 점은, 온돌은 난방과 동시에 연기의 배출을 고려한 구조라는 것입니다. 아궁이에서 나온 연기는 굴뚝을 통해 바깥으로 배출되며, 방 안의 공기는 쾌적하게 유지됩니다. 이는 화재의 위험을 줄이고 환기 문제를 해결하는 건축적 지혜라 할 수 있습니다.

역사적 사례로, 온돌은 고구려 고분 벽화에서도 그 흔적을 찾아볼 수 있습니다. 안악 3호분 벽화에는 온돌과 유사한 구조가 표현되어 있어, 이미 삼국시대부터 온돌이 주거 공간에 널리 사용되었음을 알 수 있습니다. 고려와 조선에 이르러서는 민가는 물론이고 관청과 군사시설, 심지어 사찰 건축 일부에도 온돌이 도입되며, 점차 한국 전통 건축의 표준적 난방 방식으로 자리 잡았습니다.

고구려 안악 3호분 벽화 - 온돌 구조 표현 온돌이 주거 공간 배치에 미친 영향

온돌은 주택의 구조와 공간 배치 전반에 큰 변화를 가져왔습니다. 가장 중요한 특징은 부엌과 아궁이의 결합입니다. 조리와 난방이 동시에 가능하도록 아궁이가 부엌에 설치되었고, 이는 효율적 에너지 활용을 가능하게 했습니다. 한 번 불을 피우면 음식을 하면서 동시에 방을 데울 수 있었으므로 노동력과 연료가 절약되었습니다.

방의 크기와 형태 역시 온돌 구조에 맞추어 설계되었습니다. 열기가 고르게 퍼지려면 방이 지나치게 넓어서는 안 되었기 때문에, 대체로 가족 단위의 생활에 적합한 아담한 방 구조가 형성되었습니다. 또한 방의 위치와 굴뚝의 방향은 바람의 흐름, 땅의 경사 등 자연 환경과도 긴밀히 연계되었습니다. 예를 들어, 경주 지역 양반 가옥의 경우, 안채는 남향으로 배치되어 햇볕과 온돌의 열을 동시에 활용할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 농촌에서는 온돌방과 마루가 함께 결합된 구조가 발전했습니다. 여름철에는 시원한 마루에서 생활하고, 겨울철에는 온돌방에서 지낼 수 있도록 하여 사계절에 적응하는 건축적 지혜를 발휘한 것입니다. 대표적인 예로 안동 하회마을의 전통 가옥을 보면, 온돌방과 대청마루가 유기적으로 연결된 구조를 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

온돌이 생활 문화와 사회적 관계에 미친 영향

온돌은 단순히 난방 방식이 아니라 생활 습관과 문화를 변화시켰습니다. 따뜻한 바닥에서 생활하는 방식은 좌식 문화를 낳았고, 이는 곧 가구와 실내 구조에도 큰 영향을 미쳤습니다. 서양의 의자나 침대와 달리, 한국에서는 밥상, 요, 이불과 같은 바닥 중심 생활 도구가 발달했습니다. 온돌은 한국인의 생활 양식을 독창적으로 만든 배경이었던 셈입니다.

온돌방은 가족의 화합과 공동체적 유대감을 형성하는 공간이기도 했습니다. 겨울철에는 가족들이 온돌방에 모여 불을 쬐며 이야기를 나누고, 한 공간에서 잠을 잤습니다. 이는 세대 간 소통과 정서적 유대를 강화하는 중요한 요인이었습니다.

사례적으로, 조선 시대 양반가의 사랑방 온돌은 손님을 접대하는 공간으로 활용되었습니다. 손님이 머무는 동안 따뜻한 온돌방을 제공하는 것은 집안의 체면과 배려심을 드러내는 일이었습니다. 또한 왕실에서도 온돌은 중요한 생활 기반이었습니다. 세종대왕은 병약한 체질을 고려해 따뜻한 온돌방에서 업무를 보기도 했다는 기록이 남아 있으며, 이는 왕실에서도 온돌이 생활 필수 요소였음을 잘 보여줍니다.

현대 건축 속 온돌의 계승과 세계적 확산

오늘날에도 온돌은 한국 주거 문화의 중심에 있습니다. 전통적인 아궁이 대신 온수 보일러가 도입되면서, 연기와 매연 문제를 해결하고 청결하면서도 효율적인 난방 시스템으로 발전했습니다. 아파트와 같은 현대 주거 공간에서도 온돌은 그대로 계승되었으며, 이는 한국 주거 건축의 독창적 특징으로 자리 잡고 있습니다.

더 나아가, 온돌은 세계적으로 주목받고 있습니다. 유럽과 북미에서는 underfloor heating system으로 불리며 점차 도입이 확대되고 있습니다. 독일, 스위스, 노르웨이 등 추운 지역 국가들은 한국의 온돌 원리를 응용하여 바닥 난방 시스템을 개발하고 있으며, 특히 에너지 절약과 친환경 측면에서 그 가치가 높이 평가됩니다.

최근에는 한국의 건설 기업들이 해외 주택 시장에 온돌 시스템을 수출하기도 합니다. 이는 전통 건축 기술이 현대적인 기술과 결합해 글로벌 경쟁력을 확보한 사례로 볼 수 있습니다. 나아가, 온돌은 단순한 전통 유산이 아니라 지속 가능한 친환경 건축 기술로서 미래 주거 환경에 기여할 잠재력이 큽니다.

온돌은 단순한 난방 장치가 아닌, 건축 구조와 생활 문화, 사회적 관계를 변화시킨 종합적 기술입니다. 한국 전통 건축을 이해하려면 반드시 온돌의 원리와 영향력을 살펴보아야 하며, 오늘날에도 여전히 그 가치는 이어지고 있습니다. 전통과 현대를 아우르는 온돌은 앞으로도 친환경적이고 지속 가능한 주거 방식으로 발전할 것이며, 한국 건축 문화의 대표적 자산으로 계속 주목받을 것입니다.

'한국 건축사' 카테고리의 다른 글

한국 건축사 15. 한양도성 성곽과 옛 도시 구조의 의미 (0) 2025.08.25 한국 건축사 14. 불국사와 석굴암 - 불교 미감과 건축의 결합 (3) 2025.08.25 한국 건축사 12. 조선 민가와 서원 - 양반의 집에서 학문의 공간까지 (1) 2025.08.24 한국 건축사 11. 종묘 제례 공간의 건축적 상징성 - 왕조의 기억과 정신이 깃든 장소 (3) 2025.08.24 한국 건축사 10. 창덕궁 후원과 왕실의 여유 공간 분석 - 자연 속의 왕실 휴식처 (1) 2025.08.24