-

한국 건축사 32. 유럽 고딕 양식과 한국 다실의 만남 - 하늘과 자연을 잇는 건축적 대응점한국 건축사 2025. 9. 26. 07:29

건축은 단순한 기능적 거처를 넘어, 인간이 추구하는 가치와 정신을 형상화하는 매개체입니다. 특히 종교와 철학은 건축에 가장 깊이 스며든 주제였고, 유럽과 아시아의 건축사 속에서 이러한 흐름은 뚜렷하게 드러납니다. 유럽의 고딕 건축 양식은 12세기 프랑스에서 시작되어 중세 후반 유럽 전역으로 퍼져 나갔으며, 첨탑과 아치, 스테인드글라스를 통해 하늘을 향한 종교적 열망을 시각화했습니다. 이에 비해 한국의 다실(茶室)은 차 문화를 중심으로 발전하며, 자연과 인간의 조화를 중시한 동양적 세계관을 반영했습니다. 다실은 화려한 장식 대신 절제와 단순함을 통해 깊은 사유와 내적 교감을 가능하게 했습니다. 겉보기에는 극과 극의 건축처럼 보이지만, 두 양식 모두 인간이 초월적 존재와 연결되려는 욕망을 건축적으로 드러냈다는 점에서 공통적인 맥락을 공유합니다.

고딕 건축의 수직성과 다실 공간의 자연성

고딕 건축의 핵심은 수직성입니다. 노트르담 대성당, 아미앵 대성당, 쾰른 대성당 등은 모두 뾰족하게 솟아오른 첨탑과 리브 볼트 천장을 통해 시선을 위로 끌어올렸습니다. 이러한 구조는 단순히 미적 효과가 아니라, “신은 위에 있다”는 중세적 세계관을 건축적으로 구현한 것이었습니다. 성당 내부에 들어서면 사람은 자연스레 목을 젖히고 천장을 바라보게 되고, 이는 곧 신에 대한 경외심으로 이어졌습니다. 반면 한국 다실은 크기가 작고 단순하며, 자연의 일부로 스며드는 공간성을 지향했습니다. 예를 들어 조선 시대의 전통 다실은 정원 한편이나 숲속, 혹은 연못가에 자리 잡아 주변 풍경과 하나가 되었습니다. 낮은 지붕선과 좁은 내부 공간은 인간을 겸허하게 만들었고, 문을 열면 곧바로 바람과 나무, 물의 소리가 실내로 스며들었습니다. 즉, 고딕은 위로 향한 수직성으로 초월을 표현했고, 다실은 자연과 수평적으로 연결됨으로써 인간과 세계의 교감을 가능케 한 건축이었습니다.

Milan 대성당 고딕 성당의 스테인드글라스와 다실 창호의 빛의 상징성

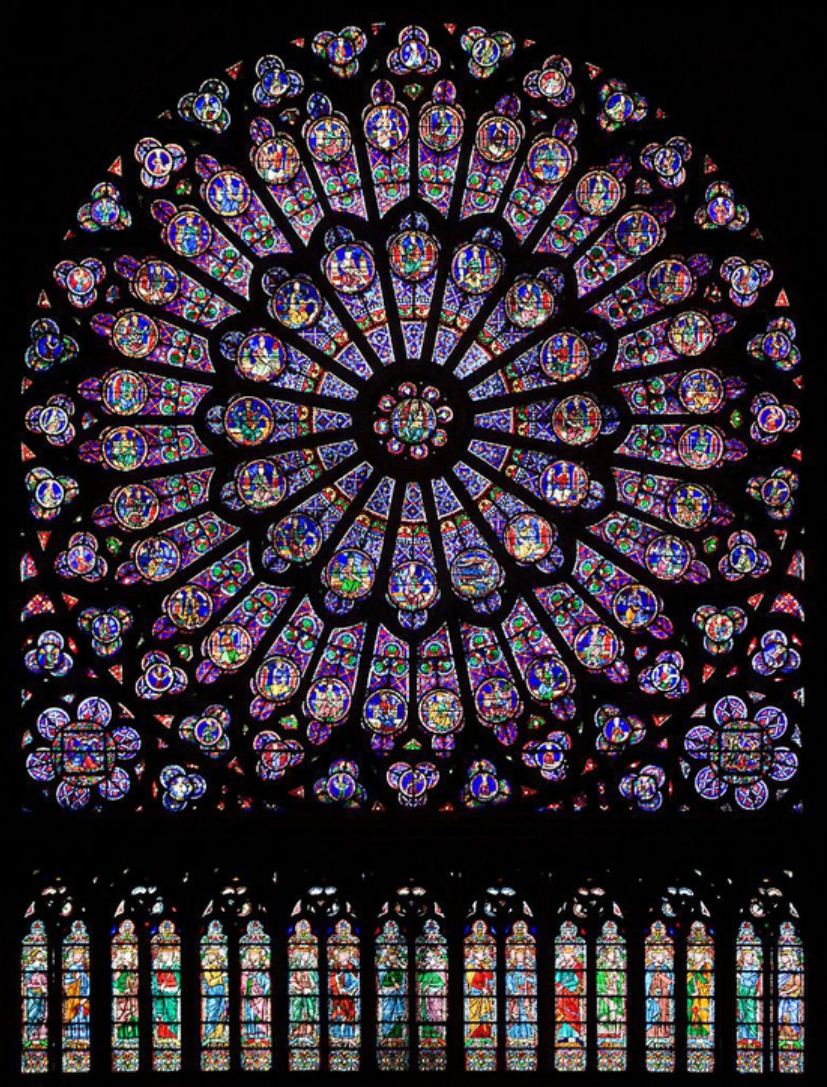

고딕 성당 내부의 또 다른 핵심 요소는 스테인드글라스입니다. 당시 기술은 석재 벽을 최소화하고 거대한 창을 설치할 수 있도록 했으며, 여기에 다양한 성경 이야기를 담은 색유리를 끼워 넣었습니다. 빛이 창을 통과하면 성당 내부는 붉고 푸른 색으로 물들며, 마치 이 땅이 아닌 천상세계에 들어온 듯한 감각을 줍니다. 이는 신앙적 체험을 극대화하는 장치였으며, 건축 그 자체가 성서적 가르침을 전달하는 시각적 교재 역할을 하기도 했습니다.

반대로 한국 다실의 창은 한지 창호로 이루어져 있었습니다. 햇살은 종이를 통과하며 부드럽게 걸러지고, 계절과 시간에 따라 빛의 색조가 달라지면서 내부 분위기도 끊임없이 변화했습니다. 강렬한 색채 대신 은은한 빛을 선호했던 동양의 미학은 자연의 흐름을 거스르지 않고 그대로 받아들이려는 태도에서 비롯되었습니다. 다실의 빛은 인간이 자연과 하나 됨을 자각하게 만들었으며, 이는 곧 차를 마시며 사색하는 순간과 맞물려 깊은 정신적 휴식을 제공했습니다. 따라서 스테인드글라스와 창호는 모두 단순한 채광 장치가 아니라, 빛을 통해 초월적 경험을 이끌어내는 매개체였습니다.

노트르담 대성당 스테인드글라스 고딕 건축의 구조적 상징성과 다실의 소박한 목재미

고딕 성당은 구조 자체가 신학적 의미를 지녔습니다. 첨탑과 아치는 단순히 높이를 추구한 것이 아니라, 인간이 신에게 도달하려는 열망을 상징했습니다. 외부의 버팀벽(flying buttress)은 무거운 석조 건축을 지탱하며 동시에 내부를 더 넓고 높게 만들 수 있게 했습니다. 이러한 건축적 장치는 당시 사람들에게 “신의 집은 인간의 집보다 압도적으로 크고 위대하다”는 메시지를 시각적으로 전달했습니다.

이에 비해 한국 다실은 의도적으로 소박함을 택했습니다. 목재 기둥과 들보는 자연스러운 나뭇결을 드러냈고, 장식은 최소화되었습니다. 어떤 다실은 일부러 마감하지 않은 목재를 사용해 자연 그대로의 질감을 강조하기도 했습니다. 이는 유교적 절제의 미학과 불교·선(禪)의 사상이 반영된 결과였습니다. 인간이 자연을 지배하는 존재가 아니라, 그 일부라는 겸허한 태도가 건축에 투영된 것이죠. 즉, 고딕 성당의 구조적 장엄함과 다실의 단순한 목재미는 서로 대조적이지만, 둘 다 건축적 요소 자체를 통해 삶의 철학을 표현했다는 점에서 대응성을 가집니다.고딕 성당의 의례적 공간과 다실의 사유적 무대

고딕 성당은 대규모의 공간을 통해 집단적 의례를 가능하게 했습니다. 미사와 성례전은 단순한 종교적 행위가 아니라, 중세 사회를 하나로 묶는 핵심적인 공동체적 경험이었습니다. 설교자의 목소리는 높은 천장에 울려 퍼졌고, 성가대의 합창은 건축의 수직적 구조와 어우러져 하늘로 솟아올랐습니다. 사람들은 성당 안에서 자신이 단순한 개인이 아니라 거대한 공동체의 일부이며, 동시에 신의 은총 속에 있다는 것을 체험했습니다.

반면 한국 다실은 개인적 사유와 소규모 교류의 무대였습니다. 다실에서 차를 마시는 행위는 단순히 갈증을 해소하는 것이 아니라, 자연과 하나 되고 마음을 정화하는 수행적 행위였습니다. 다도를 행하는 사람은 엄격한 예법을 지키며 몸과 마음을 다스렸고, 이는 종종 문인들의 사색과 철학적 담론으로 이어졌습니다. 다실은 조용한 분위기 속에서 인간과 자연, 인간과 인간이 깊은 교감을 나누는 장소였습니다. 결국 고딕 성당과 다실은 모두 의례와 사유를 위한 건축적 무대였으며, 인간이 일상에서 벗어나 초월적 경험을 체험하게 만드는 장치라는 점에서 공통점을 갖습니다.

고딕 성당과 한국의 다실은 서로 다른 세계관과 환경 속에서 태어났지만, 궁극적으로는 인간이 초월적 세계와 연결되려는 갈망을 건축적 언어로 표현했다는 점에서 만나게 됩니다. 고딕은 돌과 빛을 통해 신에게 닿으려 했고, 다실은 나무와 종이를 통해 자연과 하나 되려 했습니다. 하나는 웅장하고 치밀하며, 다른 하나는 소박하고 절제되었지만, 그 뿌리에는 같은 인간적 욕망이 자리하고 있었습니다. 이러한 비교는 양식의 차이를 넘어 건축이 인간의 내적 세계와 어떻게 맞닿아 있는지를 일깨워주며, 오늘날 우리가 건축을 바라보는 시각에도 깊은 통찰을 제공합니다.'한국 건축사' 카테고리의 다른 글

한국 건축사 34. 세계로 열린 창, 1988 올림픽 이후 한국 현대 건축의 방향 전환 (0) 2025.09.28 한국 건축사 33. 서양 노출 콘크리트 vs 한국 목조건축 (0) 2025.09.27 한국 건축사 31. 고대 동아시아 궁궐양식의 공간배치 비교 - 한국·중국·일본의 건축사적 관점 (0) 2025.09.24 한국 건축사 30. 광복 이후 재건 건축 - 복구와 현대화의 상징들 (0) 2025.09.23 한국 건축사 29. 중국·일본 건축과 달랐던 한국 건축의 미학 (0) 2025.09.22